イベントレポート

2013年2月12日(火)19:00~21:00

祐成 保志(すけなり やすし) / 東京大学大学院人文社会系研究科准教授

モデルハウスの社会学

- 住まいに託された夢の軌跡 -

日本の住まいは、この百年で大きく変わった。その大きな原動力となったのが、20世紀前半に試みられた「モデルハウス」の模索。住まいにかかわる困難には社会が抱える問題が映し出され、住宅の改良を通じた問題の解決に期待が集まることとなった。住宅設計競技と住宅展覧会、都市の貧困層を対象とした住宅調査、婦人雑誌に掲載された体験記などの資料をもとに、社会学の視点から、人々が住まいに託した「夢」の軌跡をたどる。

「理想」が「標準」へ。モデルハウスの変遷

「社会学」とは何だろう。社会学から「住宅」を見るとはどういうことなのだろう。セミナーは講師である祐成保志氏の問いかけにも似た言葉から始まった。

社会学は経済学や心理学などと比べると「あとになって登場したマイナーな学問」だ。

「実は私自身もよくわかっていない。自分なりに見当はつけているのですが、これこそ社会学といったものはまだ見つけていません。」

この学問が形成されたのは19世紀から20世紀初頭にかけて。すでにこの頃、学術の世界には経済学者も心理学者もいた。その中で社会学者が選んだのは、「領域を越えて既存の学問が見落としたものを見ていく」といった活動だった。多様な分野を横断するのは「あとから来た者の特権」。住宅について言えば、建築学が何十年にも渡って研究してきた成果に別の視点から何かを付け加える。これが祐成氏の考える「社会学」だ。

今回のセミナーのテーマは『モデルハウスの社会学』。まずは「モデル」というよく聞く言葉の意味を考えてみた。この言葉には、大別して「理想・模範」「型・方式」「標準・平均」の3つの意味が含まれている。「理想」と「標準」とは、一見ずれた印象だが、「そこがこの〈モデル〉という言葉のおもしろいところ」だと祐成氏は語る。

「モデルハウスについて言えば、時代によって理想であった住宅が標準化し、庶民の間に普及してくる。今日はそういった話をしてみたいと思います。」

そもそも人間にとって住まいとはどのような場所か。簡単に言えば、安眠を得られる場であり、精神的な拠り所となる空間といったところだろう。こうして考えると、住まいは「変わらないこと」が大事だ。だが一方で、人はその折々に引っ越しや建て替えを経験したりもする。固定しているようで流動的なもの、どうも住まいとはそういうものらしい。

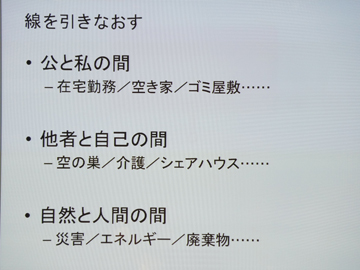

団地から始まった研究

住まいについて語るとき、研究者である祐成氏がキーワードとして用いているのが「境界線」だ。この「境界線」はさまざまなものの間に引かれている。たとえば「公」と「私」。「他人」と「自分」。「自然」と「人間」。この「境界線」を見るには、戦後の住宅の典型ともいえる団地に目を向けるといい。参考資料として抜粋された『日本住宅公団10年史』の記述によれば、「住宅公団が採用した“シリンダー錠”によって、日本の庶民は初めて1枚の扉によって住戸が外部から隔絶されるという新しい経験を得た」となっている。公団がこの10年史を発行したのは1965年のこと。この記述を是とするならば、日本の庶民は1950年代になってようやく「公の空間」と「私の空間」を手に入れたことになる。

「境界線」は、むろん公団が提供する団地の間取りにも影響を与えた。現在一般に使用されている「LDK」、「DK」といった用語が生まれたのもここからだ。モニターで紹介されたのは1951年に作られた「51C型」という「公営住宅標準設計」。高度成長期に爆発的に増えた団地型住宅のベースとなった設計図だ。まだ「DK」という言葉はなかったが、間取りは今でいう「2DK」。全国各地の公営住宅はこれをアレンジする形で建設されていった。実は祐成氏の研究者としての道も公営住宅の調査に始まる。

「私にとって転機となったのは、熊本県のある県営住宅の調査。それまでの公営住宅に対するアンチテーゼ的な試みとして建設された団地でした。」

中央に中庭があり、住戸の中に外気にさらされる廊下を持つ、通常の団地とは一味違う斬新な設計だった。だが、住民に聞き取り調査をしてみると「かなり評価が低かった」。中庭は子供を持つ家庭には好まれていたが、そうした子育て世代の住人の多くは「お金がたまったら出て行く」と答えた。逆に「住みにくい」とこぼす高齢の住人たちは「出て行かない」と言う。このとき目の当たりにした、設計者の意図と居住者の意識の隔たりが、やがて祐成氏を「住まいの社会学」へと向かわせることとなった。

今後の課題は「線の引き直し」

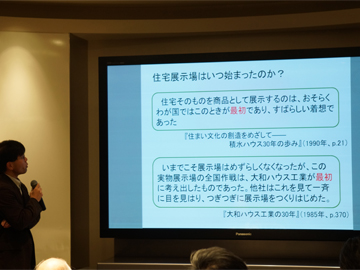

話は、モデルハウスの集合体である「住宅展示場」を軸に時代を昭和、大正、明治へと遡ってゆく。常設型の住宅展示場が登場したのは1960年代。各住宅メーカーは我こそは元祖と謳っているが、住宅を展示するという方式自体は大正時代に始まるという。その代表格が上野で開かれた「平和祈念東京博覧会の一角に設けられた「文化村」と大阪で開催された「住宅改造博覧会」だ。この2つの博覧会をピークに、大正時代にはいくつもの団体が「住宅改良」を打ち出す。その背後にあったのは、より良い暮らしを求める人々のニーズ。そして明治の頃より問題視されていた貧困層の住宅難である。

ただ実際、こうした博覧会でモデルハウスとして紹介される家はまだ高価なものだった。それがなんとか中間層にも手が届くようになったのは昭和のはじめ頃。「理想」であったモデルハウスが「標準」となり始めたのがこの時代だった。一方で貧困層は低賃金の都市労働者へと姿を変え、彼らを対象にした住宅政策が展開されはじめた。これもまた「理想」が「標準」へと変わることを意味した。そして時代は戦争を経て戦後へ。悲惨な戦争のあとに待っていたのは高度成長期だった。ここで日本人は「団地」と「持ち家政策」を体験することになる。実は政府の打ち出した「持ち家政策」には労使対立の緩和策という意味も隠されていたというが、それでも多くの日本人は持ち家に安息の場を求めた。祐成氏も「私もそうして家を手に入れた両親のもとに育った世代」と自分を振り返る。

最後に、「何の答えも示していませんが」と前置きしながらも祐成氏は問題を提議してくれた。

「幸せな暮らしを保障する安息の場であったはずの住まいのモデルが、いまや不安の源泉になりつつあるのかもしれない。ゴミ屋敷や空き家、介護などの問題も、住まいをとりまくさまざまな境界線を引き直すことで、解決の糸口がつかめるのではないか。」

目を転じれば、最近は「シェアハウス」など「線」を引き直すような暮らし方も注目を集めている。

「重要なことは、誰かに新しいモデルを作ってもらうのではなく、当事者自身が日常の暮らしを問い直し、新たな住まい方を夢見ることができるかどうか。そのために、社会学が何らかの手がかりを提供できればと思っています。」

そして「夢」について。祐成氏の夢は「住まいの社会学に関心を持つ方が増えること」だ。

「いくつもの重要なテーマがほとんど手つかずのまま残されている。互いに切磋琢磨しながらこの新しい領域を開拓していける方々が現われてくれたら嬉しいですね。」という言葉に会場からは盛大な拍手が送られセミナーは幕を閉じた。

講師紹介

- 祐成 保志(すけなり やすし)

- 東京大学大学院人文社会系研究科准教授

1974年大阪府生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。札幌学院大学社会情報学部助教授、信州大学人文学部准教授などを経て、2012年より現職。著書に『〈住宅〉の歴史社会学』(新曜社)、『社会調査論』(八千代出版、共著)、『文化の社会学』(有斐閣、共著)などがある。

専門はコミュニティ/ハウジング/ホームの社会学。