イベントレポート

2013年6月27日(木) 19:00~21:00

佐藤 克文(さとう かつふみ) / 東京大学大気海洋研究所国際沿岸海洋研究センター准教授

頑張りすぎない野生動物

動物に小型の記録計を付け、生き物(Bio)自身が日々の暮らしぶりを記録する(Logging)バイオロギング(Bio-Logging)は、熱帯から極域にまで至る世界中の海や陸上に生息するあらゆる動物を対象に進められている。バイオロギングにより、陸上動物の詳しい情報が得られることもあるし、普段は目視できない海洋生物の生態についても詳しい情報を得ることがある。装置が淡々と記録する野生動物たちの日々の暮らしぶりを詳しく解析することによりわかってきた、その動きに秘められた合理性とは。世界を飛び回る気鋭の科学者・佐藤氏に野生動物の本当の姿についてお話しいただいた。

『浦島太郎』の夢を実現した「動物目線」のモニタリング

モニターに映るのは『浦島太郎』を描いた切手。心優しい青年が亀の背中にまたがって竜宮城に行く。日本人にはお馴染みの物語だ。「この話には、海の中を見てみたいという人間の願望が表われているように思います。」

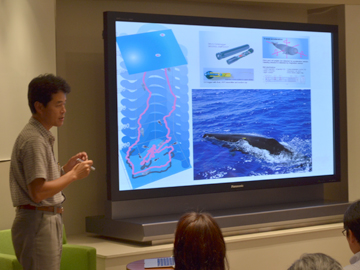

そう語る佐藤克文氏は京都大学水産学科の出身。佐藤氏にとって海亀は学位論文の研究対象となった「思い入れ深い」生き物だ。東京大学の大気海洋研究所に籍を置く現在は、その海亀をはじめさまざまな動物の行動を「動物目線」でモニタリングしている。生き物に速度や深度、加速度、温度、地磁気などのデータを測定するデータロガー(小型記録計)や小型カメラを取り付け、その行動を記録する「バイオロギングサイエンス(動物が記録する科学)」。セミナーでは映像や写真、記録データを見ながら、そこから見えてきた動物たちの姿や研究活動について解説。人間の目が届かない場所で動物たちがどのように行動しているのか、興味深い話が満載の充実した2時間となった。

話はまず南極から。前職は国立極地研究所の研究員だった佐藤氏。第40次南極観測隊では越冬隊員として昭和基地に滞在し、アザラシやペンギンの調査をしてきた。ここで紹介されたのは南極ではポピュラーなウェッデルアザラシ。子どもを産んだばかりの雌アザラシの背中に小型カメラをつけた佐藤氏は、授乳期の雌アザラシがどういう生活を送っているかを解明した。それまでアザラシの採餌はプランクトンの多い深度200メートルまでの海中と思われていたが、実際には3、400メートルまで潜っていたことが深度計の記録からわかった。また、そうした潜水は子どもが生まれて1ヶ月が経ったころから始まることも判明した。授乳によって痩せると、母アザラシは空腹に耐えかねて深い海中へと餌を求めて潜る。それ以外の時間は子どもに泳ぎを教える教育の時間。陸の上から想像するしかなかったアザラシの生態がデータによって明かされたことは大きな成果だった。

海中で、地上で、さまざまな動物の見えざる行動を研究

こうした成果をもとに佐藤氏は大学院生ら研究室のメンバーとともに次々と挑戦をつづけていく。小笠原ではマッコウクジラがダイオウイカを捕食する場面を撮影しようとモニタリングを行なった。ダイオウイカの「御本尊」は写せなかったものの、触腕やイカスミらしきものは捉えた。この調査によってマッコウクジラが「深海で活発にダッシュして餌をとるアクティブハンター」であることが証明された。東京大学に移ってからは岩手県大槌町の国際沿岸海洋研究センターで付近に生息するオオミズナギドリの採餌旅行のパターンやカタクチイワシ捕食の瞬間などを記録。定置網にかかるマンボウや海亀にもカメラを取り付け、常識を変える発見を次々と重ねてきた。

映像には、クラゲを見つけて食べるアカウミガメの姿がある。

「ウニや二枚貝などの底生生物ばかりを食べていると思い込まれていたアカウミガメが、実はクラゲをよく食べていたんです。」

一方、教科書には「草食」と記されているアオウミガメ。しかしこのアオウミガメもクラゲを食べていた。マンボウもまた盛んにクラゲを食べていた。こうしたモニタリングから、餌としてはあまり注目されていなかったクラゲが「実は餌生物として重要な役割を果たしているのかもしれない」という考えに至った。「動物目線」のモニタリングは、こんなふうに人間の思い込みを覆してくれるものだ。それはときとして人を「がっかり」もさせるし、新発見にも導いてくれる。

「がっかり」の一例はチーター。テレビ番組の撮影でチーターの走る速度を調べにアフリカへと行った佐藤氏。時速100キロメートルで走るといわれるチーターだったが、狩りのときでもその速度は時速約60キロメートル程度だった。出演者やスタッフは「がっかり」だったが、佐藤氏は逆に「感動」を覚えた。長年こうした研究をつづけてきた佐藤氏にとってこれは重要な発見を予感させてくれる「よくあるパターン」だったからだ。

動物たちは常に全力ではなく効率的に生きている

「チーターの例のように、動物たちは全力ではなく効率的に生きているケースは多くある。私が装置を使っての海洋モニタリングを始めたのは大学時代。そのときは学位を取るために和歌山にある海亀の産卵場で雌の海亀の採餌生態を研究していました」

産卵を終えて海へと戻る海亀の背中や胃の中に温度計をつけてモニタリングしてみた。けれど待っていた結果は「雌の海亀は産卵期は餌を食べない」という事実だった。目的を果たせなかった佐藤氏はテーマを「体温そのもの」に切りかえた。結論からいうと、採餌生態よりもこちらの方がはるかに大きな発見があった。調べたところ、水温に変化があっても海亀の体温は一定しているというデータが取れた。変温動物であるはずの爬虫類に属する海亀が鳥類や哺乳類のように一定の体温を保っている。これは重要な科学発見だった。

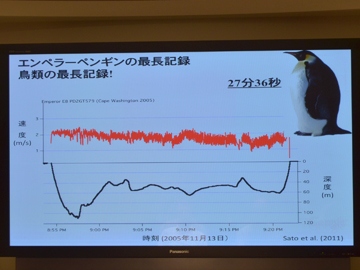

南極では分厚い氷の下の海を泳ぐペンギンの潜水行動で大きな成果を挙げた。現在、世界で記録されている鳥類の中での最長潜水時間はエンペラーペンギンの27分36秒。これはほかならぬ佐藤氏自身が測定したものだ。

「ただ普通、ペンギンはこんなに長くは潜りません。おそらくこのときは戻ろうとした穴にアザラシがいて、やむなく他の穴を探すうちに時間が経ってしまったのでしょう」

氷上に帰ったペンギンは限界を超える動きで筋肉中に乳酸を蓄積してしまい、その後5時間以上動けずにいた。調査からは、逆に普段のペンギンたちが乳酸がたまらない6分以内の潜水を繰り返していることもわかった。ペンギンたちは「効率を考えてふるまっている」。これもまた大きな「発見」だった。

同様のことは水中での巡航遊泳速度にもいえる。体重3キログラムのアデリーペンギンから100トンのマッコウクジラに至るまで、動物たちは普通に泳ぐ際は秒速2メートル前後の速度で泳いでいる。理由は「それがいちばん体力を消耗しない」からだ。

「野生動物というといつも全力で生きているように思われますが、実は違う。人は動物の驚くべき能力を知りたいとすぐ〈最大〉という言葉を使いたがりますが、そうではなく日々の暮らしに着目するべきではないでしょうか。そうすることで、動物たちは新しい世界観を人間にあたえてくれるかもしれません。」

佐藤氏の「夢」は「小学校の理科の教科書に載るような発見をする」ことだ。この夢にきっと動物たちが手を貸してくれるに違いない。

講師紹介

- 佐藤 克文(さとう かつふみ)

- 東京大学大気海洋研究所国際沿岸海洋研究センター准教授

1995年ウミガメの体温生理学に関する研究で京都大学学位(農学)取得。その後、日本学術振興会特別研究員として国立極地研究所に籍を置き、1997年より助手。1998年から2000年にかけて、第40次日本南極観測隊越冬隊員として、南極昭和基地で過ごす。2004年より東京大学大気海洋研究所国際沿岸海洋研究センター准教授として、岩手県大槌町に赴任。対象動物を熱帯から極域に至る動物に広げ、行動の種間比較研究を継続中。2011年3月の津波により、大槌町の職場が被災したため、千葉県柏市の大気海洋研究所に学生達と共に移動し、研究を継続している。