イベントレポート

2013年9月12日(木)19:00~21:00

塚本 勝巳(つかもと かつみ) / 日本大学 生物資源科学部 教授

最初にウナギになった「イブ」のこと

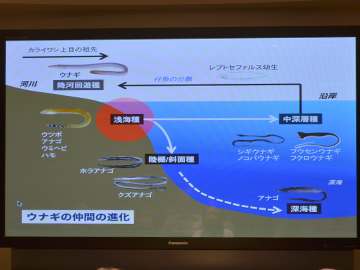

地球上に初めて現れたウナギの「イブ」の話を、最近のウナギ産卵場調査や分子系統学の成果を基に想像しよう。イブの祖先は、熱帯の深い海で暮らす中深層性ウナギ目魚類。数千万年前、その親から生まれたイブたちはレプトセファルス幼生になって海流に流され、たまたまボルネオ島の近くまでやって来た。イブたちは変態してシラスになり、サンゴ礁に漂着。しかしそこは先住のウツボやウミヘビが多数生息し、イブたちの暮らす場所はなかった。先住者に追われ、ボルネオの川に逃げ込み、生き永らえたものがいた。恐らく、これが何千キロもの大回遊するウナギの祖先「イブ」になったのではなかろうか。今回はウナギ研究の第一人者の塚本勝巳氏をお招きし、未だ謎が多い「ウナギ」の始まりから現在までをお話しいただきました。

海流に乗ってウナギは日本にやって来る

ウナギはどこで生まれるか。そう尋ねると、多くの人が「川」や「湖」と答えるだろう。真実は「ノー」。ウナギははるか遠い場所からやって来る生き物なのである。

「ウナギは海で生まれます。マリアナ沖の産卵場で生まれ、北赤道海流、黒潮に乗って日本列島にやって来て川を遡るのです。」

塚本勝巳氏はウナギの生態の研究に取り組んで40年。ニホンウナギがどこで生まれ、どのようにして日本にやって来るのか。その謎を解明してきたこの分野の第一人者だ。

古代ギリシアにおいて、アリストテレスは「ウナギは大地のはらわたから自然発生する」と書いた。日本でも「山芋変じて鰻と化す」と言われ、生まれが定かではない不思議な魚として扱われてきた。「そんな迷信を打ち破った」のがデンマークの海洋学者であるヨハネス・シュミット博士だ。1922年、シュミット博士はヨーロッパウナギがサルガッソー海で生まれることを突き止めた。これによって淡水域に生息するウナギが海で産卵をし、長い距離を旅してやって来る魚だということが証明された。日本でも遅れること45年、1967年に透明な柳の葉状の仔魚、レプトセファルスが北太平洋西部で発見され、その後調査が進むこととなった。塚本氏は大学院生時代より東大海洋研究所の調査航海に参加し、のちにニホンウナギの産卵場がマリアナ沖の海山付近にあることを特定。2009年には世界初となるウナギの卵の採取という快挙を達成した。

「ウナギは卵から生まれるとすぐ、プレレプトセファルスという体長3ミリメートルほどの幼生になります。それが外界のエサを食べるようになるとレプトセファルスになる。レプトセファルスは1日に0.5ミリメートルずつ大きくなり、体長約6センチメートルになると変態し、シラスウナギに変わるわけです。」

卵からかえった幼生は海水より比重が小さいため、北赤道海流を漂いながらゆっくり西に輸送される。そして黒潮に乗り換えて北へと移動。その間に変態を終え、シラスウナギとなる。シラスウナギになると比重が大きくなり、海流から降りて自力で泳ぐこととなる。そうしたウナギたちが日本や台湾、中国、韓国など東アジアの川を遡る。その頃には透明なシラスウナギは体に色素が出てきて「クロコ」に変わる。これが大きくなると「黄ウナギ」と呼ばれる成長期に入る。この状態で10年ほど成長を続け、十分に大きくなったウナギは2度目の変態をして、「銀ウナギ」と呼ばれる段階になる。「銀ウナギ」はふたたび外洋に出るときの姿。消化管は退化して餌はとらなくなる。目は大きくなって浮き袋が肥大する。マリアナ沖の産卵場は極めて弱い光がかろうじて届く水深200メートルほどの中深層。こうした機能や形態の変化は、そこまで回遊し、繁殖するために必要なものだという。

「こうした産卵回遊生態をもつウナギは、一般に淡水魚と思われていますが、むしろ海水魚と考えたほうがよいですね。生物にとっていちばん大切な繁殖を海で行うのですから。」

河口沿岸域から川へ逃げ込んだ「イブ」

マリアナ沖から日本までは約3,000キロの旅。なぜウナギはこんな大回遊を行うようになったのだろうか。これが今回のセミナーの本題だ。

いわゆるウナギと呼ばれる魚は亜種も含めると世界に19種類。そのうちもっとも古いのがボルネオ島産のアンギラ・ボルネンシスだ。世界のウナギはすべてこのボルネオ島のウナギから派生したものらしい。彼らが生まれたのは約1億年前の白亜紀後期。地上では恐竜が闊歩していた時代だ。中深層の熱帯の海で生まれた幼生たちは海流に乗り、シラスウナギとなるころ、ボルネオ島付近のサンゴ礁へと漂着した。だがそこにはウツボやウミヘビなどの先住者が既にいたため、これらとの競争にやぶれたイブは、河口や淡水域へ逃げ込んだ。海水から淡水へと環境を変えるのはイブにとって最初苦しいことだったが、やがて柔軟に適応して川でも暮らせるようになった。イブは天敵のいない川で大きく成長し、産卵のために自分が生まれた海へと戻った。大きな体をもつ栄養状態のよい母親となったイブの子どもたちは、海に残った貧弱な同種の親たちの子よりも多く生き残り、やがて川に入ったイブの遺伝子は種の中に広がっていった。これが海と川を行き来するニホンウナギのような「降河回遊型」のウナギの祖先となった。まるで夢物語のようだが、「数多くの科学的データを洗い出してみると、こんなシナリオが浮かび上がってくる」と塚本氏は話す。

このイブが最初に川に逃げ込んだ行動は、科学的にも「脱出理論」として証明されている。ウナギも人間も、あらゆる生物には「最適個体間距離」というものがある。近すぎたり、窮屈だったりすると、個体の間に心理的な反発力が働き、それが限界を越すとランダムな方向への「脱出」が始まる。ウナギもまたこうした「密度」のストレスや、捕食者や競争者の存在が原因で、最初に漂着した沿岸域から川の中へと脱出したのだと考えられている。

ウナギは「ハレの日」に心して食べるもの

セミナー後半は「資源としてのウナギ」について。自身も「ウナギを食べるのは大好き」という塚本氏。むろん、ここ数年のシラスウナギや天然ウナギの資源の激減には注目している。すでにニホンウナギは絶滅危惧種。ヨーロッパウナギの資源はもっとひどい状況でワシントン条約の規制対象となっている。原因は「乱獲」と「河川環境の悪化」だ。「養鰻業」という言葉から、ウナギは卵から人の手で育てた養殖魚だと思われがちだが、実は元を正せば「すべて天然魚」だ。ウナギの養殖とは天然のシラスウナギを捕らえて、そこから育てて出荷している。ブリやタイなど、人の手でその生活環を完全に制御できる「家畜化」された養殖魚とは訳が違う。ところがそのウナギを、日本ではスーパーやファストフードで大量に販売、提供している。ウナギはそんな大量消費に耐える食材ではない。ウナギは絶滅危惧種に指定された野生生物なのだ。

「ウナギを食べるなといっているのではありません。ですが、食べるときは心して食べてほしいのです。」

どうせ食べるならば、専門店でそれなりの値段を払って、極上の味のウナギを食べる。職人の焼いた香ばしくほくほくのウナギは全く格別。「安いウナギを飽食する時代は終わった」と塚本氏は訴える。そして「外国産の異種ウナギを食べるのを控え、ニホンウナギを選んで食べていただきたい」。異種ウナギは日本の河川生態系を攪乱するおそれや病原菌が蔓延する危険性がある。ヨーロッパウナギの激減の原因として、東アジアから現地に持ち込まれたニホンウナギの寄生虫がヨーロッパウナギに広がり、今猛威をふるっていると考えられている。その逆ももちろんありえることだ。

「あとは品格や道義的問題。日本人はニホンウナギが無くなってきたら、中国経由でヨーロッパウナギを食べ、それがなくなってきたら,別の異種ウナギに手を出す。こうまでして世界のウナギ資源を食い尽くしてもいいものでしょうか。」

ニホンウナギを卵からかえす完全養殖は研究段階では実現している。だがまだ事業化には至っていない。事業化が先か、ウナギの絶滅が先か。事業化を待つ間、まずは乱獲をやめることだろう。

研究者としての塚本氏には2つの「夢」がある。ひとつはウナギの「家畜化」。「自然に即した形で養殖技術を開発すること」だ。

そしてもう1つは「ニホンウナギの産卵シーンを見ること」。卵の発見が研究のゴールではない。研究とはエンドレスなもの。知りたいという欲求がある限り仕事はつづく。

「研究者というのは能天気な生き物です。」

そう語る塚本氏の笑顔が印象的だった。

講師紹介

- 塚本 勝巳(つかもと かつみ)

- 日本大学 生物資源科学部 教授

1948年生まれ。東京大学農学部水産学科卒業。1973年東京大学大学院農学系研究科水産学専門課程修士課程修了。1974年東京大学海洋研究所資源生物部門助手。1980年農学博士(東京大学) 「魚類の遊泳に関する運動生理学的研究」。東京大学海洋研究所資源生物部門助教授、東京大学海洋研究所漁業測定部門教授、東京大学海洋研究所海洋生命科学部門教授(組織替による)、東京大学海洋研究所海洋科学国際共同研究センター長(兼務)、東京大学海洋研究所先端海洋システム研究センターセンター長(兼務)、東京大学大気海洋研究所海洋生命科学部門教授(組織替による)を経て現職。