イベントレポート

2013年9月17日(火)19:00~21:00

井関 睦美(いぜき むつみ) / 明治大学 商学部 准教授

古代メキシコアステカ文化の世界観

アステカ王国は現在のメキシコシティを拠点として14世紀~16世紀初頭に繁栄を極めたが、1521年にスペイン人征服者によって滅ぼされてしまった。現在のメキシコ人にとってアステカ王国はアイデンティティの根源となる民族史の一部であり、メキシコ合衆国の国旗の中央には、アステカ王国の主都テノチティトランを表す絵文字が描写されている。アステカと聞くと血なまぐさい「生贄の儀式」を思い浮かべる人も多いかもしれないが、これはアステカ特有の思想に関連している。アステカ文化独特の世界観を、気鋭の研究者・井関睦美氏が考古遺物や歴史史料から解き明かす。

メソアメリカの歴史の最後に誕生したアステカ文化

日本では唯一、アステカ考古学を専門に研究している井関睦美氏。本セミナーでは、「アステカ文化とはどういう文化なのか」、「その民族史や世界観」、「事例としての災害の経験」、この三部構成で日本ではあまり知られていない古代メキシコにおけるアステカ文化について紹介していただいた。

「アステカ王国が成立したのは1428年。スペイン人に滅ぼされ植民地支配下に置かれたのは1521年ですから、実質100年もない非常に短命な王国でした。」

この地域の文化というとマヤ文明が有名だが、アステカが栄えたのはマヤ文明が衰退して数百年経ったころ。メソアメリカ(中米)の歴史の「最後の最後にぽんと花を咲かせた」のがアステカ王国だったという。わずか93年しかつづかなかったとはいえ、その勢力範囲はメキシコ中央高原からグアテマラまで、メソアメリカ文化圏一帯にまで及んだ。商人は北米のアリゾナ州やニューメキシコ州辺りまで交易に出ていたし、アステカの言語であるナワトル語は共通語としてネイティブアメリカンの間にも広く浸透していた。王国を構成した部族はナワ人の一派であるメシーカ人。「アステカ」という名称は20世紀になって研究者がつけたもので、その語源はナワ人の伝説的故郷である「アストラン」にちなんでいる。ナワ人はもともと現在のメキシコ北部に暮らしていたが、気候変動により6世紀頃から南部へと移動し始めたとされている。そしてアステカを建国したメシーカ人が移動を開始したのは13世紀頃。彼らは先住の人々と軋轢を重ねながら、メシーカに伝わる「約束の地」を探しあて、現在のメキシコシティに都市国家テノチティトランを建設した。当時、この地にはテスココ湖という湖があり、テノチティトランはこの湖に浮かぶ島につくられた。橋で結ばれた湖上の都市はさながら要塞。やがてテノチティトランは周辺の都市国家であるテスココ、トラコパンと「三都市同盟」を結び、主導権を持つに至る。これがいわゆるアステカ王国の始まりであった。

太陽を動かすための戦争

「ティノチティトランの人口は20万人から30万人。碁盤の目状に整備された街の大通りは、現在のメキシコシティにも残っています。中心部祭祀地区には太陽神と水の神を祀った2つの神殿をのせた高さ45メートルのピラミッドがあって、そこで神官たちが儀礼を執り行っていました。」

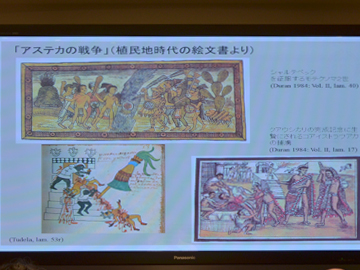

国家としてのアステカ王国の特徴は「非常に戦闘的」。そのため短期間で「38の地方と489の町を支配下に置いた」という。ただし「帝国」的な領土欲は薄く、相手を従えて貢ぎ物を受けとる取り決めをするとすぐに帰って来てしまう。政治的には不徹底な統治であるがゆえ、たびたび反乱が起こっていた。アステカの戦争では勢力拡大をはかる一方、敵をとらえて捕虜にすることが重視されていたという。とらえた捕虜を生け贄として神に捧げるためだ。ティノチティトランの祭祀地区のピラミッドでも、神官たちが生け贄から心臓を取り出し、頭蓋骨を「スカルラック」という棚に置いた。ナワトル語にはアルファベットはないが、表音、表意の機能を持つ絵文字があり、数々の絵文書や石像彫刻がそうした出来事を今に伝えている。

なぜ生け贄が必要なのか。その理由を解く鍵はアステカの創世神話にある。日本人が年号や西暦、干支、六陽などさまざまな暦を使用しているように、アステカもまた複数の暦を用いていた。基本となるのが365日の太陽暦と1年を260日に見立てた祭祀暦の2つ。この2つを併用していると52年で1周期となる。太陽神を崇拝するアステカの人々は、その創世神話において太陽は神がつくったものとしている。ここでは太陽や世界は不滅ではなく、いったん終わってはまた繰り返されるものとされた。現在の5番目の太陽は、1人の神が巨大な聖なる火に身を捧げたことで出現し、他の神々の命を代償に軌道を描き出したとされる。この「命を捧げて太陽を動かすという神話が、生け贄の儀礼の大もとになった」と井関氏。そして神話の中ではひとつの太陽の時代が終わるのはいずれも52の倍数であった。つまりアステカでは52年ごとに危機が到来し、太陽を動かすために犠牲が必要となるというわけだ。

「人間は、神々が犠牲となって太陽となり自分たちをつくってくれたのだから、自分たちも太陽に活力を与えるために心臓を捧げなければならない、という考え方ですね。こうした儀礼は日常的に行われていたんです。心臓を捧げるためには生け贄が必要。そのためには戦争が必要。という風にアステカの人々は太陽を動かしつづけるために戦争をやっていたんです。」

大災害を政治利用したアステカの王

こうした世界観、宗教観をアステカの王たちは「災害」に乗じてたくみに利用した。アステカは1454年と1506年に大旱魃に襲われる。奇しくも52年周期とぴたりを重なったわけだが、ときの王はリーダーシップを発揮し、技術革新や肥沃なメキシコ湾岸地域への軍事侵攻によって国家の危機を乗り越える。そして国中の火をいったん消す「年を束ねる儀礼」という大規模な儀礼を行う。主都の郊外の山で生け贄の心臓をくりぬき、そこに火をくべ、新しい聖なる火(=太陽)をともす。この種火を主都の神殿に持ち帰り、さらにほかの町から来た使いがその火をそれぞれの町の神殿へと運ぶ。人々はその火をわけてもらい、ふたたび自分の家に火をともす。このように災害を契機に全員が「聖なる火をともす」という経験を共有することで、アステカの世界観のコンセプトである太陽神への信仰はさらに強化される。「この大飢饉でのエピソードは、暦に関連していた儀礼が戦闘的な政治思想を正当化するための儀礼にすりかえられた具体例です。」

実はこうした災害の政治利用は現代でも行われている。日本にしても東日本大震災の前と後ではエネルギー政策が変わっている。災害はネガティブなものだが、とらえようではチャンスにもなる。アステカの歴史は「1つの教訓」になると井関氏は語る。

セミナーは質疑応答を経て井関氏の「夢」へ。

日本は異国の文化や歴史にも興味を持つ「精神的にも文化的にも余裕が大きい国」と井関氏は見ている。

「夢は、考古学を勉強する若者を大人がおおらかに見守る社会になることですね。」

アステカ文化の世界観は現代人には計り知れない。しかし、その世界観を解き明かしていく井関氏の話に耳を傾ける参加者の姿が印象的だった。

講師紹介

- 井関 睦美(いぜき むつみ)

- 明治大学 商学部 准教授

慶應義塾大学文学研究科修士課程修了。ロンドン大学ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン博士課程修了。考古学博士。専門はメソアメリカ考古学、認知考古学、物質文化論。アステカ文化を中心に、中南米の古代文化・歴史を研究対象としている。主な著書に、『ラテンアメリカ出会いのかたち』(共著、慶應義塾大学出版会)、『地球時代の多文化共生の諸相』(共著、行路社)、『世界の神話百科アメリカ編』(共訳、原書房)などがある。