イベントレポート

2014年2月4日(火)19:00~21:00

古賀 太(こが ふとし) / 日本大学芸術学部映画学科教授

世界に羽ばたく日本映画!

今年5月のカンヌ国際映画祭で「審査員特別賞」を受賞し、10月に国内で公開されヒットした是枝裕和監督の『そして父になる』。同作品はスピルバーグ監督がリメイク権を取得したことでも話題になった。もちろん、海外の映画祭で日本映画が賞を取るのは、これが初めてではない。実は1938年、ヴェネチア国際映画祭で『五人の斥候兵』が「民衆宣伝大臣賞」を受賞しているのだ。今回は、海外で日本映画がどのように公開され、日本人のイメージを作っていったかということを、映画史の中で辿りながら、日本映画の今後についてお話しいただき、さらに公開中の『47RONIN』のような、日本や日本人を撮った外国映画についても触れていただいた。

異例のヒット作となった『そして父になる』

籍を置く日本大学芸術学部では、映画の歴史や理論、映画ビジネスなどについて教えている古賀氏。このセミナーでは、国際映画祭を軸に海外における日本映画の今昔について語っていただいた。 まずは昨年5月のカンヌ国際映画祭で審査員特別賞を受賞した『そして父になる』の話題から。是枝裕和監督、福山雅治主演のこの映画は、カンヌでの受賞もあって大ヒットし、国内だけで32億円の興行収入を売り上げた。ちなみに、よく耳にする興行収入とは「映画館の売り上げ=チケットの売り上げ」を指す。一般料金以外に学生、幼児料金、レディースデイなどさまざまな割引サービスが映画館で実施されているため、来場者1人当たりの単価は1,200円。『そして父になる』の場合は単純計算で270万人近くが観たことになる。ちなみに昨年の興行収入がナンバーワンだった『風立ちぬ』(宮崎駿監督)は120億円なので1,000万人。この興行収入の半分は映画館に入るシステムとなっている。 話題となった『そして父になる』の受賞だが、「日本映画がカンヌ国際映画祭で賞をとること自体は珍しいことではない」と古賀氏。 モニターに映った過去の受賞歴を見ると、1954年の『地獄門』(衣笠貞之助監督)から2007年の『殯の森』(河瀬直美監督)まで12作品が受賞を果たしている。そのうち「一等賞」のパルムドール(1954年までは「グランプリ」)に輝いたのは『地獄門』(黒澤明監督)、『影武者』(同)、『楢山節考』(今村昌平監督)、『うなぎ』(同)の4作品。ただし、このうち興行収入が20億円を超えるヒット作は『影武者』と『楢山節考』だけ。そういう意味では『そして父になる』は「異例のヒット」だったという。 ではなぜ、『そして父になる』がヒットしたのか。古賀氏が挙げた最大の理由は、「テレビ局が製作した映画だったから」。 「『そして父になる』はフジテレビの製作。もう1本のノミネート作『藁の楯』(三池崇史監督)は日本テレビが製作。この2社がカンヌに報道クルーを送り込んで、連日ニュースに取り上げたことが話題につながったんです。実はこんなことはいままではありませんでした」 テレビ局製作の映画といえば『踊る大捜査線』のようなエンターテイメント色の強いものが中心で、これまでカンヌに出品されることはなかった。カンヌに問わず、国際映画祭に出品されてきた映画には、「作家色の強い地味な作品」が多い。『そして父になる』の成功は、テレビ局がそうした作品に目を向けるひとつの契機になるかもしれない。

『羅生門』が「日本=時代劇、侍」のイメージをつくった

興行収入はともかく、何かと話題にはなる国際映画祭での受賞。ここでは日本映画で初めて国際映画祭で賞をとった『五人の斥候兵』(田坂具隆監督)の冒頭部を上映。同作品は1938年のベネチア国際映画祭において「大衆文化宣伝大臣賞」を受賞している。この時のグランプリはドイツのレニ・リーフェンシュタール監督の『オリンピア』。ドイツと日本の作品がイタリアの映画祭で受賞した背景には、前年の日独伊三国防共協定がある。 「『五人の斥候兵』自体はいい映画なんですが、受賞の裏にはきな臭い政治的事情がありました」 国際映画祭はその国の政府が支えている。そこには当然、当局の思惑が含まれる。カンヌ、ベネチア、ベルリンの海外三大映画祭は、いずれも「どこかきな臭い」。黒澤明監督を海外で一躍有名にした『羅生門』のベネチア国際映画祭「金獅子賞」受賞(1951年)も、実はその月に締結されたサンフランシスコ平和条約が少なからず関与しているという。冷戦下、日本を資本主義陣営に引き込もうとしていたアメリカが、イタリア政府に対し日本映画に賞を与えるよう働きかけた。そうした記録が実際に残っている。実はこの時、イタリア政府は日本に同じ黒澤明監督が撮った現代劇『醉いどれ天使』を出品してほしいと要請したが、日本側は「戦後の貧しい日本を見せたくない」と、時代物の『羅生門』を出品した。『羅生門』は抽象的な映画ではあったが、アートを理解するヨーロッパの人たちには受け入れられ、政治事情もあって最高賞の「金獅子賞」受賞につながった。そこで出来上がったのが「日本=時代劇&サムライ」のイメージ。以後、日本映画が国際映画祭で受賞ラッシュとなるが、その大半は時代劇であった。現在、世界で評価されている小津安二郎作品などは現代劇のために一度も海外の映画祭では上映されていない。 「もしあのときにベネチアで『醉いどれ天使』や『また逢う日まで』といった現代劇が上映されていたら、非常に評価が高かったのではないでしょうか」

日本映画を世界に。『東京国際映画祭』を変えてゆく

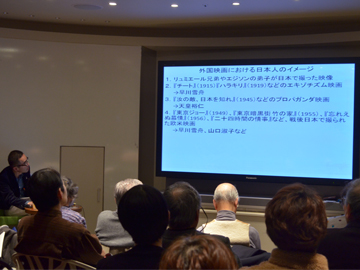

セミナー後半は、古賀氏が所有する「1897年(明治30年)に撮られた日本で最初の動画」や、早川雪舟が登場する無声映画の『チート』を一部上映。フランスのリュミエール兄弟の弟子であるコンスタン・ジレルが撮影した銀座や京都、名古屋駅の風景、アイヌ民族の舞踊などは一級の資料だ。そこには躍動する明治の日本が映し出されている。 最後のトピックは日本映画の現況。ここ40年間、日本の興行収入は年間2,000億円弱で「頭打ち」の状態が続いている。これに対し、世界の興行収入は新興国を中心に「どんどん増えている」。ビジネスとして考えれば、日本映画はもっと海外に出て行くべきだろう。が、頭打ちとはいえ、一昨年まで日本の興行収入はアメリカに次ぐ世界2位だった(現在は3位)。これまでは「日本人相手に作っていれば食えていた」ので、積極的に外国に出ることはなかった。国際映画祭に出品する監督も、北野武や宮崎駿など10人程度の「常連監督」に限られている。日本映画を海外で売っているのは、実は外国のエージェンシー。日本映画は外国において圧倒的に情報量が不足しているため、決まった監督の作品以外は取り扱われないのが現状だ。この状況を打破するには「国際合作ができる日本人プロデューサー」や「外国語での発信ができる評論家」、「英語のできる日本人の審査員」が必要不可欠だ。そのための近道のひとつが、「国際的にあまり評価の高くない『東京国際映画祭』を変えてゆくこと」だという。 「『ワールドプレミア=世界初上映』の作品が集まれば世界からジャーナリストやプロデューサーが集まる。そうなれば日本映画も変わるはずです」 「楽しく大学の先生をやっているので夢はない」と笑う古賀氏だが、「『東京国際映画祭』をやりたい」とは願っているという。 「ああしたい、こうしたい、と頼まれてもいないのに考えているところです(笑)」

講師紹介

- 古賀 太(こが ふとし)

- 日本大学芸術学部映画学科教授

1961年生まれ。国際交流基金勤務後、朝日新聞社の文化事業部企画委員や文化部記者を経て、2009年より日本大学芸術学部映画学科教授。専門は映画史と映画ビジネス。訳書に『魔術師メリエス―映画の世紀を開いたわが祖父の生涯』(マドレーヌ・マルテット=メリエス著、フィルムアート社)、共著に『日本映画史叢書15 日本映画の誕生』(岩本憲児編、森話社)などがある。朝日新聞デジタルWEBRONZAに定期的に執筆。個人ブログ「そして、人生も映画も続く」。