イベントレポート

2014年2月20日(木)19:00~21:00

菊地 史彦(きくち ふみひこ) / 株式会社ケイズワーク代表取締役

国際大学グローバル・コミュニケーションセンター客員研究員

戦後と「幸せ」の行方

-〈社会意識〉の変貌を追って-

私たちは、この国のこの時代の「幸せ」をどんなふうに考え、生きているのだろうか。戦後を振り返ってみれば、各時代の紆余曲折にもかかわらず、人々の心のなかにはほぼ一貫した「幸せ」の観念があった。それは、1950年代半ば、貧しさからの解放によってもたらされた「豊かな生活」への憧れだった。60年代の高度成長、70年代の総中流化、80年代のバブル経済を経て、90年代以後は、一転、長い不況の中で「豊かさ」はもろくも崩れ去っていった。その後、おそらく私たちは、以前のように明確な「幸せ」観を持つことができなくなっている。この間の〈社会意識〉がどのように変わってきたのか、労働・雇用・消費の動向から、文学・映画・音楽などの文化事象まで、多彩な素材によって検証しながら、これからの「幸せ」の行方を考える機会となった。

日本の戦後社会が大きく変わった90年代

「今日は『幸せ』という抽象的な、しかし、私たちにとっては大切な概念について、それがどう変わってきたか、年代ごとに遡る形で手繰っていきたいと思います」

そう語る菊地史彦氏の仕事は、「編集屋」。編集者として長く出版社に勤め、また独立してからも、コンサルタントとして企業のビジョンやコンセプトを「編集の対象」として仕事をしてきた。その菊地氏にとって、「幸せ」という概念もまた「編集の対象」。

2時間に渡るセミナーは、時事問題やサブカルチャーなど、1950年代から現在に至るまでのさまざまな社会現象を振り返ることで、人々の社会意識が、そして「幸せ」という概念がどう変貌していったのかを検証していった。

話の入口は1990年代。「90年代は日本の社会が大きく変わった時代」と菊地氏。バブルが弾けて日本は不況となり、それまでの価値観や常識が否応なく変化していったのがこの90年代だ。ここでは中でもシンボリックだった1995年を振り返ってみた。

「95年はちょうど敗戦から50年。この年に起きた最大の事件は、1月の阪神淡路大震災と3月の地下鉄サリン事件のふたつでした」

他にも世界貿易機構(WTO)の発足や、村山内閣の「戦後50年談話」決議、住専処理問題、三菱地所のロックフェラーセンター売却、高速増殖炉「もんじゅ」の火災事故など、大きなニュースが続いた。野茂投手の大リーグでの活躍など、明るい話題もあったが、いじめ問題の増大や沖縄での米兵3人による女児暴行事件など、全体としては「あまりいいことのない年」。円相場は80円台を突破、新食糧法が施行され、長くつづいた食糧管理体制が終了した。

感覚としては「日本の戦後がこの年を境に次の時代に移った」。若者の間を中心に、「自立」や「個の力」といった言葉がよく聞かれるようになったのもこの頃だ。そのひとつの象徴が、この年に放映されたテレビアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』。今も絶大な人気を誇る同作品では、「戦いたくない」と叫ぶ主人公のシンジ少年が「自立」を強制される。

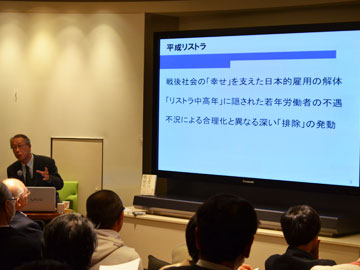

そしてこの95年以降の日本は排除型社会へと姿を変えてゆく。中高年のリストラの陰で、多くの若者たちが正規の職を得ることができず、社会から弾かれた。戦後の長い間、日本人が信じてきた「明日は今日より良くなるだろう」という期待や、「幸せ=豊かな暮らし」。「幸せの55年体制」とも言うべきものが、もはや拡大再生産されることはないと人々が気付いたのが1990年代だった。

80年代、若者たちが憧れた「組織に属さない自立した大人たち」

では、なぜ90年代がこうした「喪失の時代」になってしまったのか。その理由はそれ以前の「3つの10年間」を遡れば見えてくる。ここで焦点を当てるのは「若者」と「家族」。「人の幸せは家族とともに体験したり失ったりすることが多い」し、「若者は未来を担う存在であり、家族はその若者を育む存在」だからだ。

90年代の前夜である80年代の若者を表現する言葉は、「オタク」と「ニューアカデミズム」。1960年前後に生まれた若者たちは大人には理解できない存在として、「新人類」と呼ばれた。若者たちが憧れたのは、浅田彰や糸井重里、藤原新也、如月小春、新井素子、野田秀樹、林真理子といった面々。当時の『朝日ジャーナル』が、「若者たちの神々」と呼んだこれらの人々には、「組織に属していない」というひとつの共通点があった。若者たちが理想としたのは、終身雇用や年功序列を良しとする古い「戦後世代」ではなく、「脱工業社会のロールモデル」とでもいうべき、スマートで知的な、自立した大人たちだった。

「80年代はまだ若者が大手をふっていた最期の時代でした。これが90年代に入ると、若者たちは非常に辛い目に遭います」

「オタク」と「ニューアカ」は、「世の中に残っていた戦後民主主義や全共闘、教養主義が集結してできたもの」。だが、90年代に入って「オタク」は「危険視」され、「ニューアカ」も「嫌われて」いく。そしてこれから先、かつての「○○族」のような若者のグループを指す言葉は生まれなくなる。

イデオロギー的、普遍的な幸せよりも「個人的な幸せ」を

70年代は、若者たちが自分という存在に疑問を抱き、「自分さがし」を始めた時代だった。菊地氏が例として挙げたのは、庄司薫のデビュー作『赤頭巾ちゃん気をつけて』や、大島弓子の『バナナブレッドのプティング』。この時代の男性小説家は、作品の中で、フェイク(ニセモノ)としての「ぼく」を続々と生み出し、当時の少女マンガ家の代表、大島弓子は、「理想の男性は」という質問に「うしろめたさを感じている男色家の男性」と答え、実際に行動に移す主人公=少女を描く。世間はまだ、戦後の価値観の中にあるが、若者たちはそこに違和感を抱き始める。それが70年代だった。

「これに対し60年代は、まだ明日が信じられていた時代でした。人々はあまり口にはしなかったけれど、明日への期待を抱いて働いていました」

当時の日本は、子が親よりも上の階層に行ける「階層上昇社会」だった。親はブルーカラーでも、子どもはホワイトカラーになれる。それを支えたのが一見平等な学歴社会であった。だが、結局のところこれは早々に「幻想」に変わった。団塊の世代あたりから、この国は「金持ちの息子はいい学校に入り、さらに金持ちになる」という階層相続社会となっていったのだ。

この60年代を生み出したのが50年代。朝鮮戦争の「特需」で経済を復活させた日本人は、所得倍増計画や春闘をテコに、そして終身雇用と年功序列を我がものとして、誰もが豊かな生活を夢見るようになった。家々には洗濯機や冷蔵庫や掃除機が揃い、やがて家族はテレビや自家用車を持ち、最後は郊外に一戸建ての家を建てる。これが戦後の日本人が追求した「幸せ」だった。

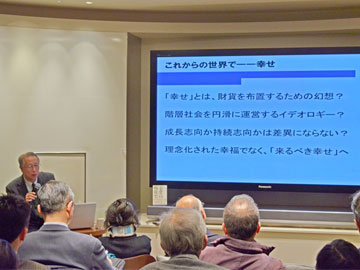

しかし、90年代以後、雇用状況が不安定になった日本では、こうした「幸せ」は、かんたんに手に入らなくなった。ならばどうするか。

「普遍的な幸せよりも個人的な普通の幸せを。幸福を理念化して実体化するのではなく、幸福に近づくという気持ちやその実感を手放さない。それぞれの個人的な幸せをみんなが手にできる社会が理想的ではないでしょうか」

菊地氏の「夢」は「どこかの島に世代間で交流できる学校をつくること」。

「年長者が若い人たちに伝え、年長者も若者から学ぶ。若者たちと一緒に勉強したいですね」

時代の移ろいとともに変わる「幸せ」。「幸せ」という身近でかつ、大切な言葉を深く考え、実感できる貴重な機会となるセミナーとなった。

講師紹介

- 菊地 史彦(きくち ふみひこ)

- 株式会社ケイズワーク代表取締役

国際大学グローバル・コミュニケーションセンター客員研究員

1952年東京都生まれ。慶応義塾大学文学部卒業。1976年筑摩書房に入社し、編集者として、90年の退社まで約60冊を刊行。91年から編集工学研究所(松岡正剛所長)で、次世代メディア・コミュニケーション技術の研究、地方自治体の産業・文化振興策の企画・実行などを担当。1999年、ケイズワークを設立し、代表取締役に就任。企業コミュニケーション、ブランディング、ナレッジマネジメントを主要分野にコンサルティングやメディア・マネジメントなどを行ってきた。2000年には株式会社ビジネスカフェジャパン、2006年には株式会社ラジオカフェ設立に参加。著書に『「幸せ」の戦後史』(トランスビュー、2013年)などがある。