イベントレポート

2014年6月5日(木)19:00~21:00

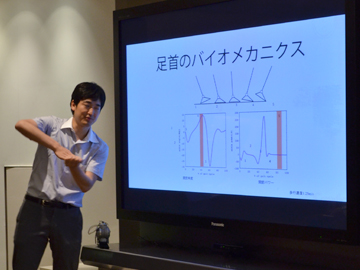

遠藤 謙(えんどう けん) / ソニーコンピュータサイエンス研究所アソシエイトリサーチャー/株式会社Xiborg 代表取締役

義足技術者の挑戦

~技術の力で障がいの壁をなくす~

人間の身体にはまだまだ隠された機能があり、それを引き出すことで人間の生活スタイルは激変する可能性を秘めている。例えば、損なわれた機能を補うだけでなく拡張できれば、障がい者、健常者、高齢者の身体機能の境界線は消え、身体能力の欠如に対する考え方も変わるだろう。一方で、途上国の障がい者に技術を届けるためには、地理的な問題だけでなく、文化、経済、宗教、環境など様々な側面を包括した社会問題を考慮しなければならない。ロボット義足・途上国向け義足・競技用義足の3つの義足が人間の生活に与える影響、そして2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて何ができるのか、義足エンジニアの遠藤氏にお話しいただいた。

「歩行ロボットの開発から一転、義足エンジニアへ」

人間は他の動物と違い、身体を動かすことに喜びを感じ、またそれによって競いあうスポーツを見て感動する生き物である。その基本は「歩く」ことだ。

「歩くことができなくなると寿命が縮むし、身体を動かさないでいると人間らしさも失っていく。僕は技術者としてそれを止めたい、という想いで義足を作っています」

講師の遠藤謙氏は、2012年までMIT(マサチューセッツ工科大学)で義足の開発に従事。現在はエンジニアとしてソニーコンピュータサイエンス研究所に籍を置きながら、元陸上選手の為末大氏、プロダクトデザイナーの杉原行里氏とともに、2020年の東京パラリンピックを念頭に新会社「Xiborg」を設立、競技者用義足の開発や選手の育成に取り組んでいる。今回のセミナーでは競技用義足の他、モーター付きのロボット義足や、途上国の人でも使える安価(Affordable)な義足を紹介しながら、その目的とするところ、開発の現状や将来の可能性についてお話しいただいた。

もともとは歩行ロボットの開発をしていたという遠藤氏が義足の研究を始めたのは2005年。きっかけとなったのは高校の後輩が骨肉腫で足を切断したことだった。それまで自分は人間にも応用できるだろうと歩行ロボットの研究をしてきたが、その技術は後輩の役には立てなかった。ではいったい何をしたら人間の歩行に役立つ技術を生み出せるのか。そう考えたときに出会ったのが、MITのヒュー・ハー教授の言葉だったという。

「障がいは『人』にあるのではなく、『技術』にある。」

ヒュー・ハー氏は登山家。若い頃に山の事故で両足を切断したが、その後も登山をつづけ、現在はMITメディアラボで競技用義足の開発に取り組んでいる。遠藤氏はこの言葉に感銘を受けてMITに留学。直接ヒュー・ハー氏の教えを受けることとなった。

「先生はものすごくポジティブ。義足を使っての動きは健常者以上で、それを見せつけられているうちに、もしかしたら足がないってことはそこにいろんな技術を植え付けられる余地があるんじゃないかと思うようになりました。」

MITでは7年間を過ごし博士号を取得。現在は前述したようにエンジニアとして活動をつづけている。

パラリンピック記録がオリンピック記録を超える?

「今日は3つの義足を紹介します」と遠藤氏。まず話は義足の材料から。現在、多くの人が日常で使っている義足の大半はカーボンファイバーのコンポジット(複合材)でできている。圧倒的に軽く、変形しても壊れにくい。身体的に親和性の高いカーボンファイバーは優れた素材だが、義足の足首部分には筋肉がないので地面を蹴ることができない。そうなると当然、体力をよけいに消耗する。そこで考案したのがモーター付きの義足。これは重くはなるもののエネルギーの消費量は減る。遠藤氏は博士課程でこのロボット義足を研究し、現在はより多くの人が使える汎用性の高い義足の開発にも取り組んでいる。

そして2020年のパラリンピックに向けて力を注いでいるのが短距離疾走のための競技用義足。こちらも使われているのはカーボンファイバー。遠藤氏が競技用義足に取り組んだのはやはりMIT留学中。両足が義足のスプリンターとして知られているオスカー・ピストリウスと出会ったことだった。当時のピストリウス氏は、義足が競技に有利に働くのではないかという議論の渦中にいた。そこでMITとコロラド大学が共同で計測し、実は身体全体で見れば有利に働くよりもむしろ負荷がかかっていることを証明した。結果、ピストリウス氏は北京オリンピックへの挑戦が認められ、ロンドンオリンピックでは男子400メートル走で準決勝に進出した。

注目したいのは、そのオリンピック出場選手であるオスカー・ピストリウスが、パラリンピックで無敵かというとそうではないということ。遠藤氏が見せてくれたのは、ロンドンパラリンピックの200メートル走でピストリウス氏が別の走者に抜き去られ2位に終わる映像。こんなふうにパラリンピックは、ここ1、2年、競技性が高まり新記録が次々に樹立されている。それを支えているのが義足の技術革新だ。

「シミュレーションしていくとパラリンピックでは100メートルで8秒台が出る可能性があります。2020年の東京オリンピックでは、オリンピック記録とパラリンピック記録が逆転するかもしれない。僕は技術者としてそれに携わりたいんです」

ここで言いたいのは「健常者を超えることによって人々の障がい者を見る目が変わること」だ。パラリンピックがひとつのショーケースとなってヒーローが誕生すれば障がい者に対する見方が変わる。遠藤氏がXiborgで考えているのは「F1のようなチームを作ること」だ。人々がF1レースに憧れを抱くようにパラリンピックで同じことをする。そこで培われた技術はこの社会で間違いなく役立つ。

技術が健常者と障がい者の間に引かれた線をなくす

最後に紹介されたのは、インドでプロジェクトを進めている途上国向け義足。インドでは有力なNPOが貧困層の障がい者に無料で義足を配布している。しかし使い心地となると先進国の物には劣る。これを遠藤氏は現地のクリニックと協力して改善、実際に使う人々からの要望を吸い上げて開発を進めている。「大切なのはただ『物をあげる』のではなく『共同で作業し、相手にエンジニアリングスキルを身につけてもらう』こと。そうすればぼくが現地にいなくてもエンジニアが義足をつけてあげられる上に、今後さらに新しい義足が現地から生まれる可能性がでてくる」

「インドに限らず、義足という技術を使ったひとつの産業を生み出したいですね」

そのために最先端からローテクまで、すべての流れをカバーして事業を展開する。

「日本では障がい者と健常者の線が明確に分かれているけれど、人間は歳をとって動けなくなれば徐々に障がい者に近づいていく。僕がやっていることは技術によってその線引きを薄めていくことです」

夢は「自分がサイボーグになること」。そこには「自らもつけてみたいと思うような義足をつくりたい」というエンジニアとしての思いがある。

「技術によって障がい者や健常者といった区切りをなくす。これが僕が求めている将来です」

講師紹介

- 遠藤 謙(えんどう けん)

- ソニーコンピュータサイエンス研究所アソシエイトリサーチャー/株式会社Xiborg 代表取締役

1978年静岡県生まれ。2001年慶應義塾大学機械工学科卒業。2003年同大学大学院にて修士課程修了。2005年より、マサチューセッツ工科大学(MIT)メディアラボ・バイオメカニクスグループにて博士課程の学生として、人間の身体能力の解析や下腿義足の開発に従事し、2012年博士号を取得。2012年MITが出版する「Technology Review」の「35才以下のイノベータ35人(TR35)」に選出。2014年世界経済フォーラムにて「ヤンググローバルリーダー」にも選出されている。