イベントレポート

2015年4月7日(火) 19:00~21:00

近藤 大博(こんどう もとひろ) / 元『中央公論』編集長

あなたも名文家になれるⅠ

―巨匠たちの文章作法―

日本語力・文章力向上には近道はないが、王道はある。それを習得すれば、誰でも名文家になれる。今回は、数々の名作を世に送り出してきた、雑誌の名門『中央公論』の往年の編集長が、楽しいワークショップ(実践学習)をもとに、文章力向上のコツを伝授してくれる、2回シリーズのセミナーを開催。

第1回は「巨匠たちの文章作法」。司馬遼太郎、池波正太郎、清水幾太郎という名だたる作家・評論家との仕事を介して得た、文章の奥義や「書くこと」の方法・ノウハウを分かりやすく、ご解説いただいた。

心が震えたことを忠実に書く

近藤大博氏は月刊総合誌『中央公論』の元編集長。編集者時代は、司馬遼太郎や池波正太郎といった「巨匠」の連載を担当してきたという。今回のセミナーではそうした今や「歴史上の人物」となりつつある作家たちとの思い出話なども交えながら、巨匠たちがいかにして「名文」を書いてきたのか、普通は見られない「玉稿」を参考テキストにレクチャーしていただいた。

最初にお話に登場したのは伝記作家として活躍した小島直記氏。スルガ銀行創立者である岡野喜太郎の評伝の著者でもある小島氏は、担当編集者である近藤氏に「伝記文学でもっとも大切なのはバイブレーション」と語ったという。伝記作家はその扱う人物に自らが感動しなければよい作品は書けない。自分の心が震え動いたことを忠実に書こうとすると、文章は自然と「名文に近づく」もの。一方でフランス語にも長けていた小島氏は「日本語を高めるには少なくとも外国語をひとつは習熟しておかねばならない」とも言った。近藤氏の編集者時代はこんなふうに「一流の方々の教育を受ける」ことが仕事でもあった。そうした作家たちの書く原稿を近藤氏たち編集者は「玉稿(ぎょっこう)」と尊敬語を使って呼ぶのが慣わしだったという。

「作家の先生たちがお書きになられた原稿は、後に本となって何十億円にもなる可能性があります。だから私たちは玉稿と呼びました」

まだメールもファックスもない時代。作家の家に「玉稿」を受け取りに行くときは、たとえ「大学を出たての若造」でも黒塗りのハイヤーに「乗らされた」。もちろん、ハイヤーは新人編集者のためではなく「玉稿を雨に濡らさないため」であった。

巨匠たちもこころがけた「中学生が一読してわかる文章」

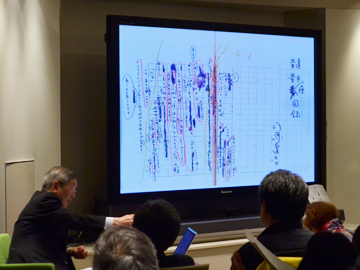

モニターに表示されたのは、司馬遼太郎最後の小説作品である『韃靼疾風録』の「玉稿」。四百字詰め原稿用紙に書かれた原稿は、これでもかというほどに作家自身による赤字の添削が加えられている。

「これを見ると、司馬先生のような巨匠ですら文章を書くときはかなり悩んで推敲されていたことがわかるかと思います」

編集者は、その原稿を清書し、印刷所に渡す。やがて手書きの原稿は活字化されゲラ(校正刷り)になって戻ってくる。そのゲラを著者に見てもらうのが「著者校正」。ここで作者はさらに文章に手を入れ、編集者は疑問点があれば確認しておく。著者校正を入れる前のゲラと赤が入ったゲラを見比べると、固有名詞に時代感を出すためのルビを振っていたり、文章の精度を高めたり、締まりやリズムをよくするための加筆が加えられていたりと、読みやすさが増していることがわかる。このようなとき、作者は常に「読者」を意識している。

「いかに読みやすい文章にするか。司馬先生も池波先生も意識していたのは中学生の学力で理解できる文章でした」

編集者はいわば第一番目の読者。だから、作家たちは編集者の反応を「気にしていた」。もし読んでみてわかりづらければ、それは作家の責任。場合によっては書き直さなければならない。

「文章というものは、遠く離れた読み手に補足説明しなくても意図が正確に伝わるようなものでなければなりません。中学生が一読してわからないような文章ではいけない。だからみなさんも何か書いたときは、お子さんやお孫さんなど身近な人に読んでもらうといいでしょう。大先生たちも私たちに感想を求めるときは〈負うた子に道を教えてもらう〉といった態度で接していました」

名文家・文章家への道は「毎日パソコンに向かって書くこと」

セミナーの後半は実践的な文章作法の「基礎の基礎」について解説。1つめは「やさしく、ときにコツンと」。ここでも参考となったのは司馬遼太郎の「玉稿」。『韃靼疾風録』の文章は平易で読みやすい。しかし、その中にも「軽舸」や「隠顕」といった見なれない言葉が唐突に出てきたりする。これは名文家である巨匠ならではの「仕掛け」だ。

「文章は平易であること。ただしあまりに平易過ぎると印象に残らない場合があります。だからこうしてコツンと、どのような意味だろうと考えこむ文章にした方がいいんですね」

2つめは「色白は七難隠す」。漢字の多い文章はそれだけで読む気を失せされる。なので副詞はすべてひらがなにするなどの配慮をする。だいたいのところ「文章は漢字が40パーセント以上だと硬い感じになって、20パーセント以下だと締まりがなくなる」という。

3つめは「原稿は三日寝かせろ」。書いた直後というのは興奮していて読み直しても誤りや文章上の矛盾がなかなか見つからない。完成度を上げるには時間を置いて冷静な目で読み返すことが大切だ。

巨匠たちも「命をかけ苦心惨憺(くしんさんたん)していた」というのが「書出し3行」。必要以上に上手な表現を求めると失敗する。あまり気取ると鼻持ちならなくなる。こういうとき、やはり有効なのは「身近の人間に読んでもらうこと」。それと勧めたいのは「音読」。冒頭3行にかかわらず、書いた文章は一度声に出して読んでみると「文章のリズム」を会得できる。もし音にして不自然に感じるようならば、そこを書き直せばいい。

実際に書いていて気を付けたいのは「『が』が多いと嫌われる」ということ。文章を書いていると、ついつい多用してしまう格助詞の「が」や接続助詞の「が」。これが多いと人格と同じで「我の強い」文章になってしまいがちだ。文章をやわらかくしたいと思ったら「が」を少なくすることだ。

最後は「何ごとにも順番がある」。わかりにくい文も一部を入れ換えただけでわかりやすくなるものだ。

「名文家」になるには、言うまでもなく毎日パソコンに向かって文章を書くこと。宇野千代は小説家になるためには「毎日、机に向い、原稿を書くこと」と言い残している。これは素人にも言えることではないだろうか。

セミナーのラストは「知人からハガキで祇園祭の招待を受けた」という設定でワークショップを実践。参加者全員で自分なりの返信を作成。「簡単なようでいて難しい日本語の文章」を体感してみた。

「文章を読むときは、なぜ作者はここでこう書いたのかと考えること」と近藤氏。

「そうやって読むことで文章修行になる。読解技術のレベルが上がれば、自分で文章を書くときにも役立つはずです」

講師紹介

- 近藤 大博(こんどう もとひろ)

- 元『中央公論』編集長

1945年生まれ。東京大学文学部卒業。1968年中央公論入社、1985年『中央公論』編集長、1990年中央公論退社。米国ミシガン大学客員教授、米紙「アトランタ・ジャーナル」客員論説員、『外交フォーラム』編集長、日本大学大学院総合社会情報研究科教授などを歴任。現在、日本大学大学院・早稲田大学政経学術院非常勤講師、日本国際情報学会会長、松下政経塾評議員。