イベントレポート

2015年7月14日(火) 19:00~21:00

平坂 寛(ひらさか ひろし) / 生物ライター

舌で知る外来生物問題

テレビや新聞で何かと騒がれがちな外来生物。しかし、外来生物の実態をよく知らないという方が実は多いのではないでしょうか?また、在来種へ影響を与えるという報道から深刻で重大な難しい問題として、とっつきにくいと感じている人も多いと思います。今回はそんな外来生物問題を、誰もが関心を持てる「食」という観点から、平坂氏に楽しくわかりやすくお話しいただいた。「捕獲して、調理して、食べる」。この一連の工程から様々な事を学べる。各生物の生態に即した捕獲方法や特異な身体の構造、そして生息環境や食性(エサ)を強く反映したその味について、かいつまんで紹介していただき、「食」を通じて外来生物問題を考える機会となった。

外来生物を知る手段としての「捕獲」と「料理」

平坂寛氏の職業は生物ライター。そのライフワークは「外来生物を捕獲してはさばいて食べること」だ。

「捕まえて食べるという中で、その生物についてどんな知識が得られたか。今日のセミナーでは外来生物、とくに水生動物を中心にお話をしていきたいと思います」

外来生物とは「人の手によって本来分布する地域外に移された種」のことを指す。簡単に言えば「よそ者」。よその土地から来たものだから「住んでいる人の生活や固有の生態系に何らかの影響を与えることもある」。水生動物の場合は「食用として導入されたものが多い」のが特徴。たとえば釣りの対象として人気が高いオオグチバス(ブラックバス)やブルーギルがそうだし、エスカルゴやパーナ貝、ウシガエル、ジャンボタニシなども食べることができる。もっとも、実際に食べてみると「戦後の食糧難などの事情はあったにせよ、何でこんなものを食用に導入したのか理解に苦しむ」ような味わいのものもあるという。

平坂氏が魚やカメなどの外来生物を食べているのは、あくまでも知見を得るため。目で見て、手で触れて、鳴き声を聞いて、匂いを嗅いで、舌で味わう、といった五感を使ってその生物を知ることを旨としている。

「でも、こういう活動をしていると、人にはよく平坂さんは食べることで外来魚を駆除しているんですね、と言われるんですね」

だがこれは「絶対無理」な話。まず第一に日本人は川魚をほとんど食べない。海の幸に恵まれた日本では、食用としての川魚は重要視されていない。スーパーで売られているのは鮎とウナギくらいで、フナやドジョウなどは日常食べるものとして見なされてはいない。 外来魚で成功したのはニジマスくらい。純国産の魚ですらあまり食べられないのだから、外来魚が食用として定着しなかったのは当然といえる。一方、食用の外来魚は養殖に向いているだけあって繁殖力も非常に強い。このため日本各地の湖沼や河川では野生化した外来魚が大繁殖している。琵琶湖などでは「サーチ&デストロイ」を徹底化。釣れた外来魚は逃がすのではなく「回収ボックス」に捨てることが奨励されているという。

食べてみて、はじめて「発見」がある

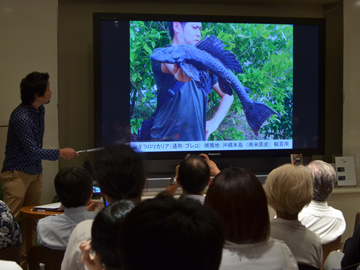

もうひとつ、他者からよく聞かれるのが「何も食べなくてもいいだろう。そこまでしなくてもいいじゃないか」といった意見。しかし平坂氏いわく「そこまでしなくては辿り着けない境地がある」。たとえば、沖縄の川に生息しているマダラロリカリア(通称プレコ)。南米原産のプレコは元来は観賞用。3、4センチの小さい頃はとてもかわいい魚だが、1年も経つと30センチほどになる。大きくなり飼いきれなくなった飼い主が川に放してしまった成魚は、かたい鱗をまとった姿から「ヨロイナマズ」と呼ばれることもある。平坂氏がこの魚と出会ったのは琉球大学の海洋自然科学科に籍を置いていた学生時代。構内の池に「うじゃうじゃいる」のを見て「何でこんなのが日本にいるの」と驚いたと同時に「もっと周知させたほうがいいのでは」という問題意識も抱いたという。平坂氏にとっては外来生物を追うようになったターニングポイントとなったのがこの魚。実際に調理すると「石畳みたいにギチギチに詰まった鱗」は包丁もなかなか通らない。しかもそこには小さな棘までついている。顕微鏡で見ると棘は釣り針の返しのような形状。何でこんな棘が生えているのか。その疑問が解けたのは実際に捕まえてみたときだった。

「あるとき捕まえようとしたら流木の下に逃げ込まれたんです。引っぱり出そうとしても、棘がフックとなって木にかかってなかなか抜けない。この棘は直接身を守るためのものではなく、逃げ込んだ障害物にしっかりグリップするためのものだったんです」

このように、「ペットショップで眺めているだけではわからない発見」が捕獲してみるとあったりする。ちなみに食べてみた味は「見た目ほどは悪くない」。ただし藻類を餌としているため「妙な森臭さがある」という。これも食べてみなければ得られない知見だ。

奈良県に多く生息している中国原産のタウナギは陸上を這うこともできる「タフな魚」。そのためか肉質は魚の身というよりは「ちょっと悪くなった牛肉」のような赤身。歯応えは「さくさくとして豚バラのよう」。

「これは僕の私見ですが、タウナギは生態があまりに魚離れしてしまったため、肉質も陸上動物っぽくなってしまったのでしょうね」

こんなふうに「味や食感から進化の過程や理由に思いを馳せる」ことができるのも、自分の舌で味わってみたからこそのものだ。

調理法は原産地の料理を参考に

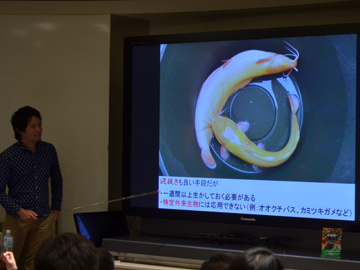

料理してみておいしいのは北米原産のカミツキガメ。「噛まれると指が飛ぶ」という前評判は、捕獲して釣り竿を噛ませてみた結果「そこまで凶暴ではない」と判明。味はきれいな水系で獲れたものなら「鍋にしても唐揚げにしてもおいしい」。難しそうに見える解体もいざやってみると「継ぎ目のジョイント部分に包丁を入れるとスコーンと抜けてどんどん解体できる」。

「料理をすると、解剖学的知見も得られるということですね」

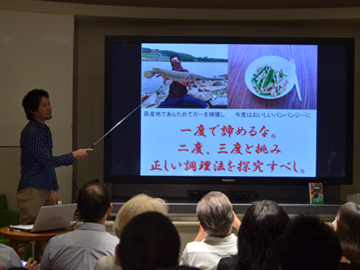

単純に「まずい」、「おいしい」という観点から見ると、「まずい」の代表格は「生臭さとぬめりがすごい」というアフリカマイマイや、「ハーブにつけても酒で洗っても泥臭さが抜けなかった」という荒川のハクレン。「おいしい」のは「ウナギに似ていて蒲焼きが合う東南アジア原産のウォーキングキャットフィッシュ」。中には調理法がわからずに、二度三度と挑戦するものもあるという。

「調理法がわからない場合は、とりあえず素材の味をいちばん確認しやすい料理にします」

海の魚なら刺身、川魚なら丸焼きにする。成功するコツは「中北米のものならケイジャン料理とか、原産地の調理法を参考にすること」だという。最終手段は「フライにする」。油で揚げて水分を飛ばせば、たいていのものは臭みが飛んでくれるからだ。

「逆に言えばフライにして駄目なものは食用としてはあきらめた方がいいということです」

平坂氏の「夢」は「こうした活動を世界中のいろんな生物で実践していくこと」だ。そこには多くの人に外来生物や環境に興味を持ってもらいたいという願いもこめられている。

「でも、こんなものを食べるのは僕だけでいいです。生涯現役で、最後はへんなものにあたって死ねたらいいかなと思っています」

講師紹介

- 平坂 寛(ひらさか ひろし)

- 生物ライター

1985年 長崎県生まれ。ライターや生物観察・捕獲の案内人として雑誌、web、テレビ番組などで活動。モットーは「生物を五感で知ること」。著書に『外来魚のレシピ 捕って、さばいて、食ってみた』(地人書館)がある。学生時代、沖縄でのフィールドワーク中に外来魚の繁栄ぶりに衝撃を受けて以来、各地で外来生物の実態を視察することがライフワークの一つとなっている。