イベントレポート

2015年7月18日(土)14:00~16:00

矢島 雅弘(やじま まさひろ) / ナレータ―、ラジオパーソナリティ

「エモーショナル・リーディング」カンタン読書術ワークショップ

1,800冊以上の書籍を紹介してきた矢島氏に、本を楽しみ、本から学び、知識として定着させるカンタンな読書術をワークショップ形式で教えていただいた。

音声書評のメリットは「聴いている人の感情に訴えかけやすい」点

ポッドキャストの書評番組『新刊ラジオ』で、これまでに約1,800冊の本を紹介してきたという矢島雅弘氏。1,800回もつづいてきた理由のひとつは「音声による書評が珍しいから」だ。確かに、書評というと普通は文章が中心。「音声」と「文字」の書評はどこが違うのか。当事者である矢島氏によると「音声はまず聴いてもらうのが大変」だという。

「音声書評というのは強固なパッケージングがされていて、最初から聴いてもらわないと意味が理解しづらいんですね。文字媒体と違って飛ばし読みや拾い読みができないんです」

では、音声の何がいいのかというと「まず、ながら聴きができること」。『新刊ラジオ』のリスナーには「電車の中」や「エクセルの作業中」に番組を「ながら聴きしてくれる人がいる」。おもしろいところでは、「ランニングしながら聴いて10キロ痩せましたと言われたこともあります」。それ以上にいいところは「聴いている人の感情に訴えかけやすい」点。同じ言葉でも、声の出し方や喋り方ひとつで耳に届く印象は変わるからだ。

「話者がいると言葉そのものに意味を乗せることができるんですね。音声書評にはそういう部分でエンターテイメント性があるんです」

矢島氏が音声書評で心がけているのは「楽しく興味深い情報を伝えること」。そのために必要なのは、話す自分の側が「楽しい」や「興味深い」といった感情を持つこと。なぜなら「話者の〈楽しい〉という気持ちは聴く人にも伝播するから」だ。その「楽しい」や「興味深い」といった感情が抱ける本の読み方が「エモーショナル・リーディング」。このセミナーでは読書術としての「エモーショナル・リーディング」をワークショップ形式で実践。読書のプロである矢島氏に楽しく知識を得られる本の読み方をご教授いただいた。

「おいしいところ」を読みとるには能動的に精読すること

本を読むという行為自体は受動的なもの。ビジネス書についていえば「ここ10年で非常に読みやすくなった」という。なかにはタイトルと小見出しさえ見れば何を書いてあるのか要点がわかるものも少なくない。本文のレイアウトも読みやすく工夫されていて、忙しい人にとっては時間効率のよい読書ができる。ただし速読に向いている分、行間に秘められた、その本を書く理由となった著者の想いや原体験が読みとりにくかったり、ついそこを飛ばしてしまうといったデメリットもある。

「ビジネス書から読みとれるのは手段や方法といったもの。だけど本当はそこには著者の夢や志もあるはずです。成功した人たちは、まず夢や目標があって、そのために何をすべきかという目的理念を決めて目標を設定し、最後にそれを実現するための手段や方法を考える。ところが受動的読書だと手段や方法が先にきて、いちばんおいしいところを取りこぼしてしまいがちになるんですね」

「おいしいところ」を読みとるには能動的に精読すること。矢島氏が推奨するのは「読書をしながらメモをとる」。矢島氏自身はこれを「エモーションメモ」と呼んでいる。

「エモーションメモは、言ってみれば著者との対話です。人を話すとき、ノーリアクションでいる人はいませんよね。それと同じように、本を読んでいるときに、ここはと思ったところで自分のリアクションを言語化してメモに書き留めるんです」

メモのとり方はいたってシンプル。ノートに「これは」と思った原著の一文を引用して、その文章が載っているページ数を書いておく。そこに今度は矢印を引いて自分の感想を一言つける。このとき大切なのは拒否や否定ではなく肯定すること。基本的には「驚き」や「つっこみ」、「共感」、「賞讃」、「疑問」といった感情。それを「そうか!」、「なるほど」、「何で?」、「あるある」といった「拍子抜けするほど簡単な話し言葉で書く」。もちろん、そこから思考が広がればどんどん思うところや難しいことを書いてもいい。男性の場合は「論文調になる人が少なくないのでそこに注意を」。女性は逆に「何となくいい」といった感想でとまることが多いので「なぜいいのか」を考えて感想を論理化する。そうすることで、自分が何が好きで、何に興味を抱いているのかが見えてくる。

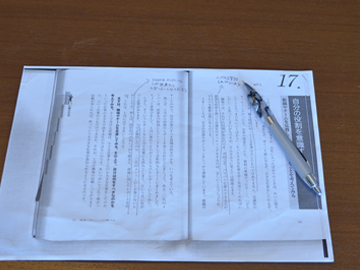

「エモーショナルメモ」をとってみる

今回は配布された2枚のプリントで「エモーションメモ」作りに挑戦。「課題図書」とされたのは加藤俊徳著『脳の強化書』と上阪徹著『うまくいく人がやっている100のこと』。「普段使っていない脳の分野(番地)を使って、脳を活性化させる」ことをテーマとした前者では「ゲームでわざと負ける」といった項目を、「3,000人の成功者へのインタビューを通じて、著者が学んだ、その共通点、仕事と人生の極意を、簡潔にまとめた」後者では「自分の役割を意識する」というページを抜粋し、参加者全員にメモをとってもらった。メモをとるべきポイントは「心がグッと動いたところ」。それぞれ5分の持ち時間が過ぎたところで何人かの参加者がメモの内容を発表。『脳の強化書』は、「え、何でわざと負けなきゃいけないの?」という素直な疑問や、「わざと負けることで視点を移動することができるとわかった」といった賞讃の声から始まり、最後は「相手を思いやって負けてあげれば、それは勝ち負けを超越した何か別のものになるのでは」といった「大きな話」にまで話が拡大。「みんなが幸せに勝ち負けを決めることができるようになるにはどうすればいいのだろうか」という課題も浮上した。『うまくいく人がやっている100のこと』は「新入社員に求められていること」が焦点。新入社員の仕事といえば、大手企業の場合ならほとんどは「つまらないこと」だ。しかしときには「若い人の意見が聞きたい」と期待されることもある。参加者の多くが感じたのは「自分もそうだったな」という「同意」と、「上司にはできないこともある」という「発見」。そういう読み方ができたのは「メモをとろうと精読し、感情を動かしたから」。これがエモーショナル・リーディングだ。

「たとえ好きでない本でも感情を動かして読めばそこから何かが得られます」と語る矢島氏。「夢」は「普段読書をしていなさそうなお兄ちゃんやお姉ちゃんに、ドラッカーの『マネジメント』って超おもしろいんだぜ、とすすめて読んでもらうこと」だという。

「みなさんが知識というものを楽しく吸収できる方法を見つけたい。そのためのムーブメントをつくっていきたいと思っています」

講師紹介

- 矢島 雅弘(やじま まさひろ)

- ナレータ―、ラジオパーソナリティ

1982年埼玉県川越市生まれ。2005 年よりスタートしたPodcasting 番組「新刊ラジオ」のパーソナリティとして、これまで約1700 冊の書籍を紹介。ビジネス書から文芸、サブカルなどさまざまなジャンルの本を簡潔に分かりやすいナレーションで解説し、支持を得ている。著書に『一冊からもっと学べる!エモーショナル・リーディングのすすめ』がある。モットーは『難しいことを、面白く分かりやすく』