イベントレポート

2016年7月3日(日) 13:30~15:00

延原 尊美(のぶはら たかみ) / 静岡大学教育学部理科教育講座[地学]教授・博士[理学]

二枚貝化石に命を吹き込む ~静物から動物へ~

化石は、大昔、地球で暮らしていた生き物が残した痕跡。古生物学者は、化石をもとに古生物がどのように暮らしていたのか、なぜそこで栄えていたのかなどを明らかにし、その生き物の存在を地球の歴史のストーリーに組み込んでいくことを仕事としている。化石という動かざるものに再び生命を吹き込んでゆく作業といえる。

今回は、古生物学を専門とし、深海性貝類の進化について研究している静岡大学の延原尊美教授をお招きした、知的好奇心をくすぐるセミナー。深海性二枚貝・シロウリガイ類の大繁栄の謎をひも解きながら、古代ロマンの不可思議へと迫った。

「貝になって、地球の歴史を見てみたい」

延原教授は、まず、セミナーの冒頭で「d-labo静岡」恒例の質問「あなたの夢は?」へ回答を寄せてくださった。

「夢は、人間以外の生き物の目線で、地球の歴史を見ること。もし、地球生き物会議といったようなものがあったら、自分は貝の代表になりたいですね。」

貝といえば、何も言わず、何もせず、ただ同じところにずっと止まっているだけというイメージ。貝になりたいとは、一体どういう心持ちだろうと思ったが、延原教授のお話を聞いていくうちに、「貝になって、地球の歴史を見てみたい」ということに深く共感することになる。

岡山県の干拓地で生まれ育った延原教授。土地柄、化石を含む地層が身近ではなかったが、化石を意識し始めたのは大学4年生の卒業論文のときだったという。掛川地域から産する貝化石の古生態の研究で静岡県を訪れ、それから30年に渡り調査を続けている。

今回のテーマとなるシロウリガイ類は、深海性二枚貝。約4400万年前から生息し、今もなお進化し、世界中の深海の海底温泉や、湧水域で大繁栄を遂げている生物。恐竜が絶滅したのは、約6600万年前と言われているから、約4400万年前から生息するといっても地球の歴史においては新参者だ。それでも、ホモ・サピエンスが現れたのは、約16万年前なので、人類よりその歴史はずっと古い。

シロウリガイ類の登場に関しては、「地球のプレート運動があったから」、「低酸素状態になったから」、「クジラが登場し、その死骸が深海に落ちてきたから」など、さまざまな説がある。

貝たちの化石から古代ロマンへ想いを馳せる

日本では、恐竜の化石が発見されることが稀なので、古生物学の中でも一般的感覚からするとおもしろい舞台であるとはいえないのかもしれない。しかし、延原教授の専門分野である深海性貝類においては、興味深い地域である。地震大国である日本は、つまり海のプレート(=海洋プレート)が沈み込む場所。プレートが沈み込む場所では、地層が圧縮され、逆断層が発達、地盤が隆起する。そのため、深海で堆積した地層が陸上に露出することになり、シロウリガイ類は70以上の化石産地から見つかっている。

深海とは、水深200m以上、つまり大陸棚より深いところを指す。暗くて寒いという印象の深海だが、実は生物にとっての利点もある。陸上や浅海のような気候変動があまりなく、恐竜を絶滅させるような巨大隕石がぶつかっても、深海にはさほど影響がないのだ。

しかし、太陽の光が届かない深海には、食べ物となる植物プランクトンや、動物プランクトンがほとんど存在しない。そして、元々低い酸素濃度が、さらに少なくなる「溶解酸素極小層」という層が存在する。

そんな環境下で生息するシロウリガイ類は、エラの細胞内に硫黄バクテリアを共生させており、そのバクテリアを介して栄養を摂っている。海の生き物の死骸が深海に落ちて地下深くに埋没すると、分解されメタンになるが、このメタンを含んだ湧水が地下から海底表面近くまであがってくる場所では、海底面の下で、メタン酸化アーケアと、硫酸還元バクテリアの共同体の活動がさかんになる。この微生物の共同体によって、湧水中のメタンは重炭酸イオンに、しみこんだ海水中の硫酸イオンは硫化水素に変えられる。シロウリガイ類はこの硫化水素を取り込んで、エラの中の硫黄バクテリアに与えて栄養をつくらせているのだ。一方、重炭酸イオンはカルシウムイオンなどと結合して、海底下の堆積物をセメントのように固めることになり、石灰岩が形成される。このような湧水にともなう石灰岩は、シロウリガイ類が生きていたすぐ下の堆積物の様子をタイムカプセルのように保存している。シロウリガイ類の化石が出てくる地層にはさまれている石灰岩を調べることで、そのシロウリガイ類の生きていた時の湧水の性質を明らかにできるのだ。

一方、シロウリガイ類化石の埋没の様子からもいろいろなことがわかる。長野県で見つかったシロウリガイ類の密集塊は、老成個体が多く、殻は開いているか、つながっていたという。それに対し、シロウリガイ類と同じようにメタン湧水にたよって生きているシンカイヒバリガイ類(ムール貝と同じイガイの一種)の化石は、密集塊をつくっているが、サイズが小さく(つまり若い貝)、二枚の殻が閉じた状態だった。

アサリの味噌汁からわかるとおり、二枚貝は、死んだ状態では口を開いており、生きた状態で閉じている。老成するまで十分に生きたシロウリガイ類に対し、まだ志半ばで埋められてしまったかもしれないシンカイヒバリガイ類…。2種類の貝たちは、どういう状況で地層に閉じ込められてしまったのだろうか。

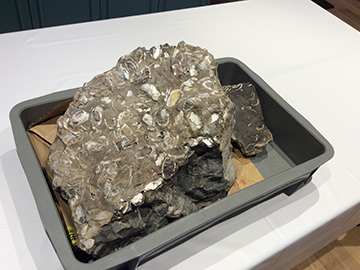

当日、会場では、北海道で採掘されたシロウリガイ類の化石標本に触れることができた。実はこの化石は、学生とともにロッククライミングをしながら調査したのだそうだ。延原教授も、同行した学生も、当時ロッククライミングは未体験。現地でプロの指導のもと行なったそうで、「ロッククライミングも楽しかったですよ」と話してくださった。実際、その様子の写真を見ると、なかなかの断崖。調査のためとはいえ、一般感覚からすると、腰が引けてしまう。

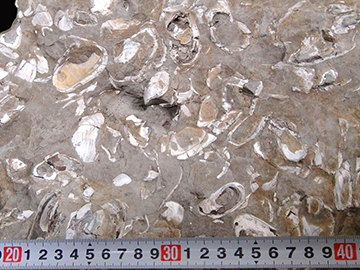

持ち帰った化石ブロック標本から、シロウリガイ類291個を数え、その一つひとつの貝の状態を記録。長野で発見された密集塊に対して、70.1%が生き埋めになっていたことがわかった。化石ブロック標本には、貝殻が密集している層とまばらな層とが順に積み重なっている様子がみえる。

「化石が密集している部分はきっと静かな環境、何世代かのシロウリガイ類の殻がたくさん集積していたのでしょう。ところが地滑りのような濁流であっという間に埋められてしまった。その濁流のときに一挙にたまった地層が、化石のまばらな部分。」延原教授は、きれいに磨いた地層断面の様子を示しながら、こんなふうに話してくださった。

貝たちの地層写真を見ながら、そんな古代ロマンに想いを寄せる。

貝にも、暮らしがあり、キャラクターがある

シロウリガイ類を行動学的視点から調査してみようと、1988年の伊豆東方沖群発地震の海底ビデオキャプチャ(3か月間、3分置きに撮影)の画像から、貝一つひとつの動きを検証するなど気の遠くなる作業を行なったこともあるそうだ。そこからわかったのは、貝同士でおしくらまんじゅうをし、居場所を争っているものもあれば、居心地がいいのかまったく動かない貝、居場所を求めてか3分の間で1mも動いた貝もいたとか。

専門的な話は、難しい部分も多々あったが、発掘の様子、貝たちの暮らしの話を聞くと、貝に愛着が湧いてくる。貝にもキャラクターがあり、暮らしがあり、短いながらも一生がある。やがて濁流が発生したりして、それまでの暮らしが壊され、流され、埋められ、地層に閉じ込められてしまう。死んでから埋められた貝もあれば、生き埋めになった貝もある。どういう環境で、どういう状況だっただろうか。化石からそれを読み解くことは、きっとワクワクする瞬間だろう。

地球の歴史は、まだまだ未知で、日々、新しいことが発見されている。「静物」だと考えられていた二枚貝の化石も、延原教授をはじめとする研究者たちによって「動物」として息を吹き込まれた。これからも、貝たちの進化と生態の様子がいろいろと解明されていくに違いない。延原教授の今後の研究発表が楽しみだ。

講師紹介

- 延原 尊美(のぶはら たかみ)

- 静岡大学教育学部理科教育講座[地学]教授・博士[理学]

1993年に名古屋大学理学研究科後期博士課程修了。学術振興会特別研究員PDを経て、1994年に名古屋大学理学部地球惑星科学科助手。2000年より静岡大学教育学部理科教育講座(地学)助教授、2011年より同学部教授。専門は古生物学。日本周辺の深海性貝類がどのように進化してきたのかを研究している。