イベントレポート

2016年10月22日(土) 13:00~16:00

佐久間 芳之 / 人材開発デザイン代表、かまくら駅前蔵書室法人会員

かまくら駅前蔵書室×d-labo湘南

ワークショップのためのワークショップ

~ワークショップの「デザイン」から「実践」まで~

ハンドメイドなどのワークショップが各所で開催されている昨今、自身の得意分野を活かして、自らが主催者となることも難しくない。しかし、実際にワークショップを開催してみると、「集客が思うようにいかない」「自分の方向性は正しいのだろうか」「なんだかモヤモヤする」といった、数々の疑問や不安が浮かんでくるものだ。そんな思いを抱えている人を、d-labo湘南がサポート。「何のためにワークショップを開催するのか」という基本から考察し、参加者同士で課題を共有しながらブラッシュアップを行なうワークショップを企画した。最終的には、d-labo湘南でワークショップを開催していただこうという、まさに「実践」を兼ねた内容。自分を試せる貴重なステップアップの機会となった。

ワークショップとは、自分の“好きなこと”を伝える場

鎌倉駅前に建つレトロなビルの3階にある「かまくら駅前蔵書室」は、「鎌倉好きが鎌倉の本を持ち寄ってお互いに閲覧したり情報交換したりできる会員制の図書室」だ。今回は、この会員制図書室の法人会員であり、運営にも携わっている佐久間氏を講師に迎えて、ワークショップそのものについて学ぶ。

佐久間氏は、長らく企業で人材開発に携わり、現在は独立し、起業家向けの研修などを手がけている。「誰かがやっていることを真似するのではなく、真っ白いキャンバスに絵を描くことができる人材作り」を提案しており、そのひとつの形として、かまくら駅前蔵書室でこれまでに3回、「ワークショップのためのワークショップ」を開催した。今日は、そのd-labo湘南出張版となる。

「かまくら駅前蔵書室は、8畳くらいの広さの部屋に約1000冊の本が置いてあるのですが、本を読むだけではなく、仕事をしたり、“私語解禁”となっているので、雑談をしたりもOKなんです。本をきっかけに人が出会い、自然に交流を深めていく場所であり、これは、“新たな人のと出会いを作り、生活をより豊かにしていこう”というd-laboのコンセプトとも文脈が同じ」と佐久間氏。人生を歩んでいくうえで大切なのは「やりたいこと」と「やるべきこと」をイコールで結ぶことだ、と語り、ワークショップを開催することは、そのイコールを増やすことだと定義する。

「今日は、ワークショップをやるための“そもそもの部分”を再認識していきましょう」

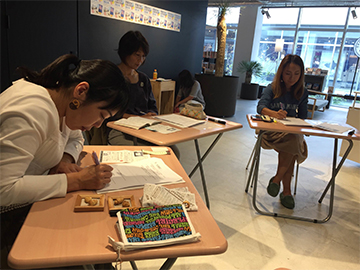

まずは、参加者の自己紹介から。名前、やっていること、やりたいこと、今日参加した理由を、ひとり1分ほどで発表していく。パンやお菓子作りの講師をしているAさん、パッチワークキルトの教室を自宅で開催しているBさん、薬膳とヨガのインストラクターとして活動しているCさんの3人ともが、すでに自己流でワークショップを開催しているが、その内容をより充実させるためのヒントを求めて参加したと話す。

「この講座のコンセプトは、『ともかく、やってみる~自分の好きを、みんなの好きに~』。好きなことがあって、それがただ、“趣味”だということなら、ひとりでやっていればいい。でも、その自分の好きなことを、だれかに知ってほしい、そして幸せになってほしい、と思うのなら、ともかくワークショップをやってみよう、ということですね」

どんな価値を提供できるか?ワークショップの本質に迫る

まずは、「価値を作る」ということについて考えてみる。

「価値、を辞書でひいてみると、①その事物がどのくらい役に立つかの度合い ②経済学で商品が持つ交換価値の本質とされるもの(=お金に換えられること)③哲学で、あらゆる個人・社会を通じて常に承認されるべき絶対性をもった性質(=お金に換えられないこと)という、3つの意味がありました。今回は①について深掘りしていきましょう」

ここで佐久間氏は、3つの質問を提示。

・ セコムが提供する価値は○○○

・ d-laboが提供する価値は○○○

・ ご自身がワークショップで提供する価値は○○○

たとえば「枕」を例にとれば、寝具メーカーにとっては、枕そのものを売るというよりは「快眠を売る」というのが価値視点となる。「鉄道事業」ならば「移動に伴う利便性・快適性を提供する」のが価値視点。この考え方で、上記の3つの質問を、利用者の価値視点で考えてみようというのである。

参加者が答えに悩んだのはやはり自分自身のこと。ワークショップを開催する側は、その大変さが分かるので、値段をつけるのは簡単だ。しかし、果たして、受講者にとっては、自分が提供するものにどのくらいの価値があるのかを適正に判断するのは難しい。「顧客視点になって、相手のことに思いをめぐらせて考えてみてください」。

さらに佐久間氏は、「そもそもワークショップとは何か? その背景を理解することも重要です」と説く。「講師の話を参加者が一方的に聞くのではなく、参加者が討論に加わったり、体を使って体験したりするなど、参加体験型、双方向性のグループ学習が、ワークショップです。1980年代以降、芸術分野を中心に盛んになりました。社会全体で、自ら創り出すことが求められる現代では、いろいろな分野でワークショップの考え方、心構えが重要になってきています」

ここで、参加者は「ワークショップに関するワーク」にチャレンジ。「今まで参加したワークショップ・イベントの中で、一番印象に残っていること」と、「今まで主催したワークショップ・イベントの中で、一番印象に残っていること」を、それぞれ発表する。

“参加した”ワークショップでは、「新たな人との出会いがあった」「褒められたことが嬉しかった」、“主催した”ワークショップでは、「参加者の作品が回を重ねるごとに変化していったこと」「初めてのワークショップの参加者と深いつながりができ、それが現在の活動の基盤になった」といった意見があがった。

続けて、その経験をふまえ、「私が考える“よいワークショップ”とは?そのために大切にするポイントを3つあげる」というワークに移る。

「楽しさ」「気づきがあること」「作品作りがうまくいかなったとしても、癒しを感じてもらえること」「参加者にも講師にとっても無理のないスタイル」などといった意見が出た。

佐久間氏は、「私が考えるよいワークショップとは、①生活のスイッチになる ②コンセプトがわかりやすい ③参加者同士で気づきが創発し、共有できる こと。生徒だけでなく、生徒から講師も学ぶことができるのが理想ではないでしょうか。そのためには、100を知り、10を語る…つまり“余白”を作り、参加者自身の気づきを促すこともポイントかな、と思います」

自身が考えるワークショップを“超高速”でデザインしてみる

ワークショップをデザインするために、一番大切な問いは、「何のためにワークショップを開催するのか」ということだと佐久間氏は言う。「目的を考えることは重要なテーマです。時々、立ち止まって、振り返って考えてください」

さまざまな対話を重ねるうち、参加者たちの中に、ワークショップに対する具体的なビジョンが出来上がってきたようだ。

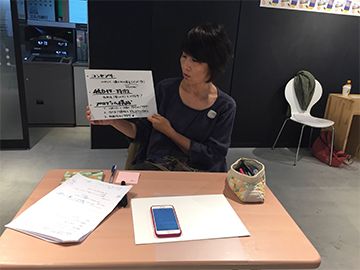

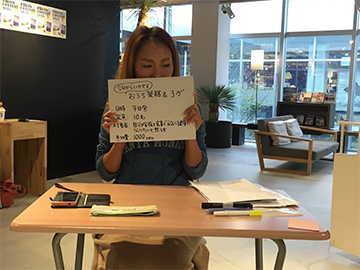

「では、仕上げとして、今ご自身が考えているワークショップを、超高速でデザインしてみましょう。超高速、というのがポイントです。時間をかけて考えても結果は変わらないのものなので。タイトル、開催日時、定員、対象者、お代、コンセプト・テーマ、独自性・特徴、プログラム構成を、画用紙に書いてみましょう」

書き終わったところで、それぞれがしっかりと考え抜いたプランを発表。「時間内に仕上がりますか?」「自宅でも再現できますか?」など、気になった点を質問し合うことで、内容をブラッシュアップしていく。最後に、「こういうところがよかった」「この本が参考になるかも」といった、具体的に支援につながる言葉をひとつ、ポストイットに書いてそれぞれにプレゼント。きっと、新しいアクションのきっかけになるはずだ。

「やり続けることで、見えてくるものもある。同時に、見えなくなるものもあります。よいワークショップとはどういうものか?何のためにワークショップを行なうのか?今日のワークショップで考えたこと、感じたことを、時々思い出すようにしてください。そして、もし迷ったら、自分は純粋にワークショップを楽しんでいるか?という、“そもそもの出発点”に戻って、考えてみてくださいね」

参加者にとっての次のチャレンジは、d-labo湘南でのワークショップ開催。もちろん佐久間氏もフォローしていく。楽しく、価値あるワークショップとなることを期待したい。

よいワークショップを開催したい、という、参加者の夢を叶えるお手伝いをしてくださった佐久間氏。自身の夢は、「湘南を写真の聖地にすること」とのこと。「湘南の風景なんて見慣れていたつもりでしたが、ある写真家さんの作品を見て、『こんなにきれいだったの!?』と驚いたんです。人間って、全然“見えて”いないんだな、写真を撮ることは、いつもどおり過ぎているものを“止める”行為なんだ、と。人間が知覚できないもの、時に本質を写し出してしまう、そんな写真の世界に魅了されました」と語る。同じ風景でも、カメラをとおすことで、新たな視点で眺めることができる。それは、ワークショップの理想のあり方にも通じている、大切な気づきなのである。

講師紹介

- 佐久間 芳之

- 人材開発デザイン代表、かまくら駅前蔵書室法人会員

パイオニア株式会社にて、新規事業部に従事後、人材開発事業を行なうパイオニアHRD株式会社において、人材育成体系の企画立案から研修プログラム開発・運営まで一貫した業務に携わる。独立後は、「人をマーケティングする」というコンセプトで、人材開発業務のコンサルティング、新規事業開発プログラム支援、企業へのコンセプチャルマーケティング等を行なう。最近は、湘南エリアにおける新価値創造の実践として、かまくら駅前蔵書室会員として、ワークショップやイベントの企画・運営及び支援に携わる。

かまくら駅前蔵書室

2015年8月にオープンした会員制の図書館。代表者は鈴木章夫氏。2016年8月15日現在の会員数は143名。蔵書数は約800冊。会員は、会社員や主婦をはじめ、学生、クリエーター、作家、音楽家、キュレーター、士業、僧侶、大学教授などさまざまで、年代や性別、職業を超えた交流の場(コミュニティーサロン)としても機能している。会員主催のイベントやワークショップも盛んに開催している。

http://www.kamakuraekimae.com

https://www.facebook.com/kamakuraekimae